校歌

在校生と多くの卒業生に親しまれてきた校歌。その歌詞と込められた意味、背景についてご紹介します。

歌詞

見よ、新しき 日はのぼり

医王をのぞむ 丘の上

みどりに集ふ 若き日を

仰ぐ真理の 門高く

希望に生くる われらかな

見よ、すこやかに 水に咲く

うすくれなゐの はすの花

さとしの姿 きよらかに

平和の光 招くべき

誓ひはかたき われらかな

見よ、三稜の 星章は

行く手はるかに 照らしつつ

ここ星稜の 学園に

道の誇りの 塔建てむ

つとめは重き われらかな

校歌の内容

一番歌詞

黎明の加賀の空

夜明けの加賀の空とは星稜高校の創立にあたり、輝かしい門出を祝う言葉である。つまり校舎を建てた小坂の地域が歴史上加賀国の始まりとするかのような歌詞である。 古代より有力な豪族が栄えた石川県は、手取川(白山川とも称する)の東の土地に加我国造(かがのくにのみやっこ)・加宜(かが)国造を 置き、西には江沼国造を置いた。のち越前国の国司が、地方名となった加賀郡・江沼郡を支配した。弘仁14年(823年)江沼・加賀地域が 独立、加賀国という国名を唱えるようになり、手取川の東の地域を加賀・石川郡、西の地域を江沼・能美郡と称するようになった。その後、 近世に加賀郡は河北郡となった。その加賀郡の中心が金沢にあったとされ、この地域には御所八塚山古墳や小坂古墳群、神谷内古墳群などの多くの古墳群が存在する。6世紀ごろから栄えた歴史が今日まで生き続けている、まさに加賀の夜明けにふさわしい土地柄である。

医王の丘

医王山(いおうぜん)は、星稜高校の東に位置する。この地を流れる金腐川(金鎖川)は、医王山の一角にある戸室山を源流として、河北潟に流れこんでいる。この医王山は、養老元年(717年)年、白山を開いた泰澄大師が、養老3年(719年)この山に登り、薬草が多いことから、唐の育王山にちなみ育王仙と名付けた。養老6年(722年)、当時の天皇(元正(げんしょう)天皇)が大病にかかられたので、大師がこの山の薬草を献じたところ快癒された。天皇は大いに喜ばれ、泰澄は神融法師の称号を賜り、山は医王山と命名された。

医王山は最高峰の奥医王山(高さ939.1m)、その北西の白兀(しらはげ)山(高さ880m)、北の黒瀑(くろたき)山(高さ712m)と、一大山塊を形成している。この山麓に緑豊かな自然に囲まれた星稜高校がある。

真理の門高く、希望に生くるわれら

この歴史・文化・自然の融合する星稜高校で「真理を求める姿勢」、すなわち真心を大切にして人の行うべき正しい道を学び求めてこそ、希望や夢に向かって歩む人生を送れる。

二番歌詞

小坂の野

小坂の名前の由来は、昔小坂庄という荘園があり、その名からついたのだという。江戸時代初め、金沢城の大手堀左側にある門を、大手門もしくは尾坂門といった。この門の近辺に小坂村があったことから「おっさか」ともいった。城下町の拡張にともない、小坂村は現在地に移転、呼び名も「おっさか」から「こさか」とかわった。昭和11年(1936年)に河北郡小坂村は金沢市に編入され、小坂町となって現在にいたる。河北郡とは、もともと浅野川より東の地域を指していた。小坂町の隣町には御所町がある。その名の由来は建武(けんむ)年間京都から国司としてやってきた二条師基(もろもと)という公家が居を構えたことからであるという。伝統のある地域である。

うすくれなゐの蓮の花

石川県のレンコン栽培は、藩政時代にさかのぼる。加賀藩五代藩主前田綱紀(まえだ つなのり)のころ蓮の苗もしくは種を持ち帰って栽培が始まったとされている。城中で栽培され「ハスノ根」として上層武士間で薬用に供さえていたといわれる。米以外の作物を栽培されることは禁止されていたが、日当たりが悪く米が作れない大樋町のみ蓮根(れんこん)の栽培を許された。次第に隣接する春日町・山上町・小坂町へと栽培は広がっていった。名称も「大樋蓮根」と呼ばれ品種は「地ばす」といわれた。

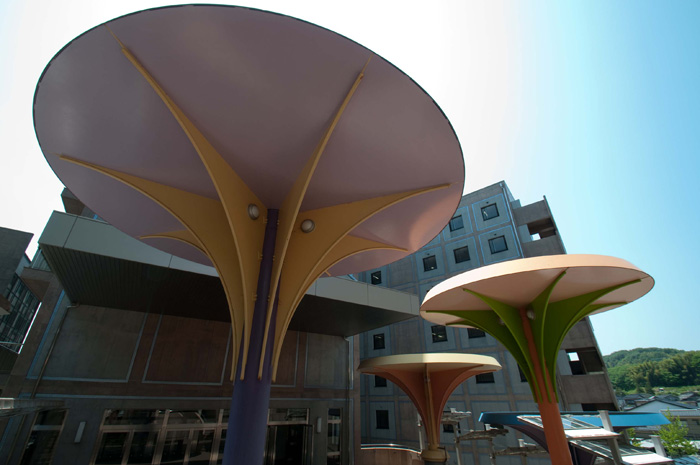

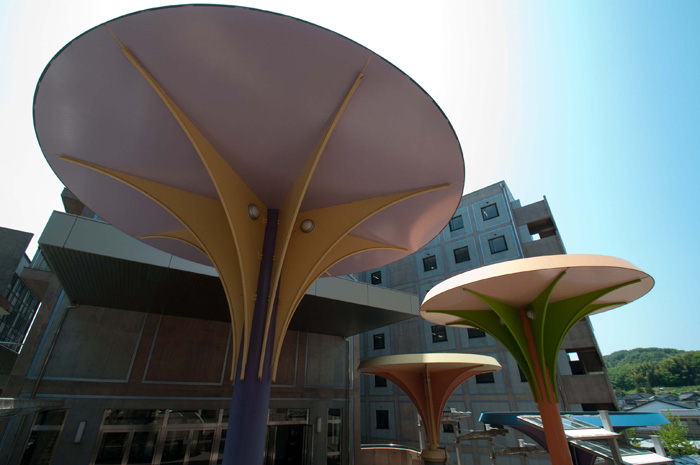

本岡太吉(もとおか たきち)が明治42年(1909年)に東京葛飾方面に栽培されていた「枯れ知らず」「赤蓮種」という品種を導入、収量増加と需要増加により蓮根は大衆化し、「小坂蓮根」と改称され、大阪・京都・名古屋への販路拡大に伴い、名称も「加賀蓮根」と改め現在に至っている。本校創立当初は、薄紅の花(淡いピンクの花)が本校周辺に咲いていたが、今ではその面影も見ることはできない。現在は星稜高校の生徒昇降口に、蓮の傘を形どったモニュメントがあり、玄関正面の壁画には蓮根と人の輪が描かれており、当時を偲ぶことが出来る。

さとしの姿 (漢字では悟しの姿)

迷いからさめ、真理を会得した境地に到達すること。仏教用語である。

「蓮の花」と「さとしの姿」と「平和の光」の関連

蓮の花が仏教と結びついたのは、釈尊の誕生の際、蓮の花が開いてその瞬間の到来を告げたことが起源になっている。蓮は決して美しい環境とは言えない泥の中に美しい花を咲かせ、私たちの心を和ませてくれる。つまり、泥とは今私たちがいるこの世界を示し、蓮の花は「さとし」を表現し、平和のシンボルとなっている。すなわち争い事のない安全で安心な学校であることを望んでいる。校舎内のモニュメントや壁画からはその蓮を連想させる。蓮の花言葉は「救ってください」である。

三番歌詞

銀嶺遠き北の国

銀嶺とは雪が積もって、銀色に輝く山という意味、霊峰白山・医王山に対する言葉として、その山がある北の国すなわち石川県の意味を指す。作者藤田氏は大阪の出身であり、彼の生い立ちを考えると、「境・はて・かぎり」の意味をもつ銀を前提に、比叡山延暦寺(北嶺)よりさらなる北という思いを表現したのではないだろうか。遠い北の国ともとれるのである。文学者、詩人としての藤田氏は、どのような思いで作詞されたのであろうか。

三稜の星章

知・徳・体の基本方針をもとに「誠実」を具現化するため表現した言葉である。知とは、「知識・技能の練磨につとめ、基礎学力の充実をはかる。」

徳とは、1.個性を尊重して、人格の陶治につとめる。2.豊かな教養の向上を期する。

体とは、「体育・スポーツを通じて、心身の健全な育成につとめる。」

道の誇りの塔を建てむ

北の国のこの地で、知・徳・体をもとにした真理の道を求める心こそ、我らの誇りである。

つとめは重きわれら

今、星稜高校生としてするべきことは、真理の道を追求するための勉強である。生徒それぞれ歩むべき道は違うが、これを達成していくための使命や責任は大変重い。建学の精神にある「社会に役立つ人間」として成長していくことを期待しているのである。